Publicado en el periódico LA NACIÓN, de Buenos Aires el 17/8/2003 cuando Joseph Ratzinger aún no había sido nombrado Papa.

Lo que más sorprende en el documento sobre las parejas homosexuales que dio a conocer el Vaticano el 1° del actual —escrito por el cardenal Joseph Ratzinger y aprobado por el Papa— no es la reafirmación de la doctrina tradicional de la Iglesia Católica que condena el amor entre personas del mismo sexo como “un comportamiento desviado” que “ofusca valores fundamentales”, sino la vehemencia con la que en él se exhorta a los parlamentarios y funcionarios católicos a actuar para impedir que se adopten leyes que autoricen la unión homosexual o, si se aprueban, para frenar y dificultar su aplicación.

En este caso sí que no parece funcionar para nada aquella sabia distinción evangélica entre lo que es del César y lo que es de Dios: el documento entra a saco en la vida política y da instrucciones inequívocas y terminantes a los católicos para que actúen en bloque, disciplinados y sumisos como buenos soldados de la fe.

Con la misma claridad con la que ha fulminado el divorcio, el aborto, la eutanasia y la ingeniería genética, el cardenal Ratzinger y, tras él, el Papa Wojtyla recuerdan a los parlamentarios católicos que “tienen los deberes morales de expresar diáfana y públicamente su desacuerdo, de votar contra los proyectos de ley” que amparen los matrimonios homosexuales y de “presentar enmiendas que limiten los daños” de semejantes leyes. Al mismo tiempo, los funcionarios católicos deben “reivindicar el derecho a la objeción de conciencia para no cooperar con la promulgación y aplicación de leyes tan gravemente injustas”.

La condena es todavía más rotunda en lo relativo a la adopción de niños por parejas homosexuales, práctica “gravemente inmoral” que, aprovechando la “debilidad” de un ser de pocos años, serviría para “introducir al niño en un ambiente que no favorece su pleno desarrollo humano”, ya que “las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural”.

Con argumentos así, aderezados con la presencia sulfúrica del demonio, la Iglesia mandó a millares de católicos y de infieles a la hoguera en la Edad Media y contribuyó decisivamente a que, hasta nuestros días, el alto porcentaje de seres humanos de vocación homosexual viviera en la catacumba de la vergüenza y el oprobio, fuera discriminado y ridiculizado y se impusiera en la sociedad y en la cultura el machismo, con sus degenerantes consecuencias: la postergación y humillación sistemática de la mujer, la entronización de la viril brutalidad como valor supremo y las peores distorsiones y represiones de la vida sexual en nombre de una supuesta normalidad representada por el heterosexualismo.

Parece increíble que después de Freud y de todo lo que la ciencia ha ido revelando al mundo en materia de sexualidad en el último siglo la Iglesia Católica —casi al mismo tiempo que la Iglesia Anglicana elegía al primer obispo abiertamente gay de su historia— se empecine en una doctrina homofóbica tan anacrónica como la expuesta en las doce páginas redactadas por el cardenal Joseph Ratzinger.

A juzgar por algunas reacciones y encuestas que leo en la prensa italiana -escribo estas líneas en las costas de Sicilia, donde no llegan otros diarios europeos- no toda la grey católica ha acatado con la docilidad debida el úcase vaticano. El senador Edward Kennedy, en Washington, declaró que “la Iglesia Católica debe ocuparse de religión y no de tomas de posición políticas”, y reafirmó su apoyo a las uniones de parejas gays.

Así lo ha hecho también el primer ministro canadiense, Jean Chrétien (católico). En Canadá está a punto de aprobarse una ley que autoriza el matrimonio homosexual.

Según el Corriere della Sera, el 51,6% de los italianos favorece las uniones entre parejas del mismo sexo y en España, según un sondeo del diario El Mundo, el porcentaje favorable sería aún mayor: 53 por ciento.

El citado diario italiano transcribe una declaración contundente del dirigente demócrata cristiano Pim Walenkamp, de Bélgica, uno de los cinco países europeos donde se han autorizado las uniones homosexuales (los otros son Dinamarca, Suecia, Holanda y Francia): “No daremos un paso atrás. El Papa haría bien en ocuparse de temas importantes, como aquellos que tienen que ver con los países pobres del mundo, en vez de señalar con el dedo lo que hacen las personas en la intimidad del lecho”.

La filípica antihomosexual del Vaticano sorprende aún más, puesto que si existe una institución que en los años recientes haya vivido en carne propia y de la manera más tremenda el drama del homosexualismo y las nefastas consecuencias que tiene para los individuos particulares y para el conjunto de la sociedad el desconocerlo, condenarlo y cerrarle todas las vías de manifestarse es la propia Iglesia Católica. Sólo en los Estados Unidos ascienden a centenares, y acaso a millares, los casos de pedofilia, acoso sexual y homosexualismo en los colegios, seminarios, centros de animación cultural y deportiva dirigidos por la Iglesia Católica, lo que ha llevado al banquillo de los acusados a sacerdotes, obispos, párrocos, instructores, catequistas, en escándalos que no sólo han sacado a la luz un lastimoso trasfondo de “sexualidad pervertida” al amparo de la autoridad sacerdotal, sino que, desde el punto de vista económico, han costado a la institución eclesiástica en los Estados Unidos sumas astronómicas en reparaciones, compensaciones por daños y perjuicios y arreglos extrajudiciales.

El caso, particularmente doloroso, del obispo de Boston sirvió para ilustrar mejor que ningún argumento racional la insensatez de imponer una ortodoxia sexual sin tener en cuenta la infinita variedad de matices de la personalidad individual y la manera tortuosa y trágica en que la naturaleza humana se rebela contra esas camisas de fuerza, lo que causa verdaderos estragos en su vecindad y, claro está, en la propia persona del victimario-víctima.

Con toda esta experiencia vivida en su propio seno, hubiera cabido esperar que la Iglesia se mostrara más cauta, comprensiva y tolerante con el tema del homosexualismo. Pero el texto del cardenal Ratzinger muestra exactamente lo opuesto: un encastillarse con empecinamiento dogmático en una doctrina intolerante que, en la práctica y en los propios predios de la Iglesia Católica, va haciendo agua por todos los poros.

Pero acaso este texto, púdicamente titulado “Consideraciones sobre el proyectado reconocimiento legal de la unión entre personas homosexuales”, vaya dirigido no tanto a contener la marea de permisividad y tolerancia en materia sexual que va ganando a toda la cultura occidental y contagiando a otras, sino a poner orden en el seno de la propia Iglesia Católica, donde, precisamente a raíz de los continuos escándalos de pedofilia y acoso sexual en que se han visto envueltos tantos sacerdotes y religiosos, se ha hecho público un estado de cosas que -utilizando la propia retórica y la moral de la institución que, ni qué decir tiene, no son las mías- el cardenal Ratzinger y el Papa llamarían de “profunda descomposición moral”.

Si ése es el propósito, tengo la seguridad de que está condenado al fracaso. Porque los escándalos sexuales recientes en el seno de las congregaciones, seminarios, colegios y parroquias católicos no resultan de un debilitamiento de la autoridad eclesiástica ni de la falta de disciplina interna, sino de una naturaleza humana que ni ahora ni antes pudo ser artificialmente embridada sin causar estragos y lacerar la psicología y la conducta de los seres humanos. La diferencia entre hoy y ayer en materia sexual, dentro de la Iglesia Católica y fuera de ella, no es de comportamiento. Este no puede haber variado mucho porque, aunque hayan cambiado muchas costumbres y creencias, las pulsiones, los instintos, los deseos y las fantasías que animan la vida sexual siguen siendo los mismos. La diferencia es de publicidad. Antes, los escándalos podían ser ocultados y los pedófilos y acosadores sexuales salirse con la suya, como sigue ocurriendo todavía en las sociedades cerradas y sometidas a la dictadura religiosa.

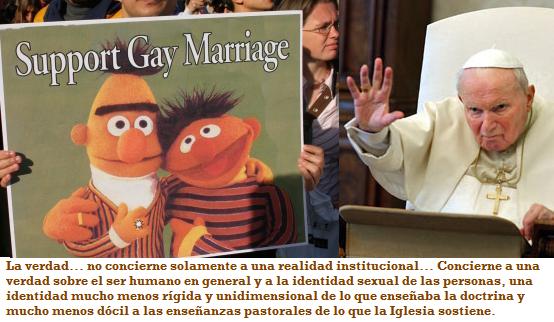

En las sociedades abiertas ello ya no es posible, porque la libertad ha ido abriendo todas las puertas y haciendo que lo que antes permanecía tapado y escondido se ventile a plena luz y llegue a los diarios, las pantallas de televisión y los tribunales. La verdad que se hace pública gracias a ello no concierne solamente a una realidad institucional, a los pequeños dramas y escándalos que tienen como escenario a la Iglesia Católica. Concierne a una verdad sobre el ser humano en general y a la identidad sexual de las personas, una identidad mucho menos rígida y unidimensional de lo que enseñaba la doctrina y mucho menos dócil a las enseñanzas pastorales de lo que la Iglesia sostiene.

Esa verdad no se puede ignorar, so pena de quedarse rezagado, cada vez más al margen de la historia y el mundo en los que vivimos inmersos, como ocurre con esas vehementes y feroces diatribas que de tanto en tanto escribe el cardenal Ratzinger y aprueba el Papa Wojtyla, empeñados contra toda razón y con admirable terquedad numantina en negar su tiempo y rechazar la vida.

Los millones de homosexuales católicos que hay en el mundo no renunciarán a su sexualidad debido a las fulminaciones vaticanas. Aun cuando se empeñaran en hacerlo, su propensión sexual terminará por encontrar unos resquicios a través de los cuales manifestarse y adquirir derecho de ciudad, a veces con grandes traumas y desgarramientos para el propio sujeto y sus próximos. No es el sexo, son la Iglesia y la fe católicas las víctimas privilegiadas de este nuevo manifiesto cavernícola.

Otros artículos con temática afín en nuestro sitio son:

Volver a la sección Sociedad y religión

Comentarios

Comments powered by Disqus